AHME, sig. 29-1 Ver enlace

En 1807 el corregidor de Xixona ordenó a los pueblos de su jurisdicción, entre los que se encontraba Elche, que ejecutaran de forma inmediata la Real Cédula de 3 de abril de 1787 que prohibía los enterramientos dentro de las iglesias, y mandaba se construyesen cementerios alejados de las ciudades. Así empieza el expediente originado para el levantamiento del camposanto ilicitano, donde se recogen todas las incidencias y problemas que surgieron, y que conserva el plano firmado por el agrimensor Juan Bautista Laiglesia, y que presentamos como documento del mes.[1]

En 1807 el corregidor de Xixona ordenó a los pueblos de su jurisdicción, entre los que se encontraba Elche, que ejecutaran de forma inmediata la Real Cédula de 3 de abril de 1787 que prohibía los enterramientos dentro de las iglesias, y mandaba se construyesen cementerios alejados de las ciudades. Así empieza el expediente originado para el levantamiento del camposanto ilicitano, donde se recogen todas las incidencias y problemas que surgieron, y que conserva el plano firmado por el agrimensor Juan Bautista Laiglesia, y que presentamos como documento del mes.[1]

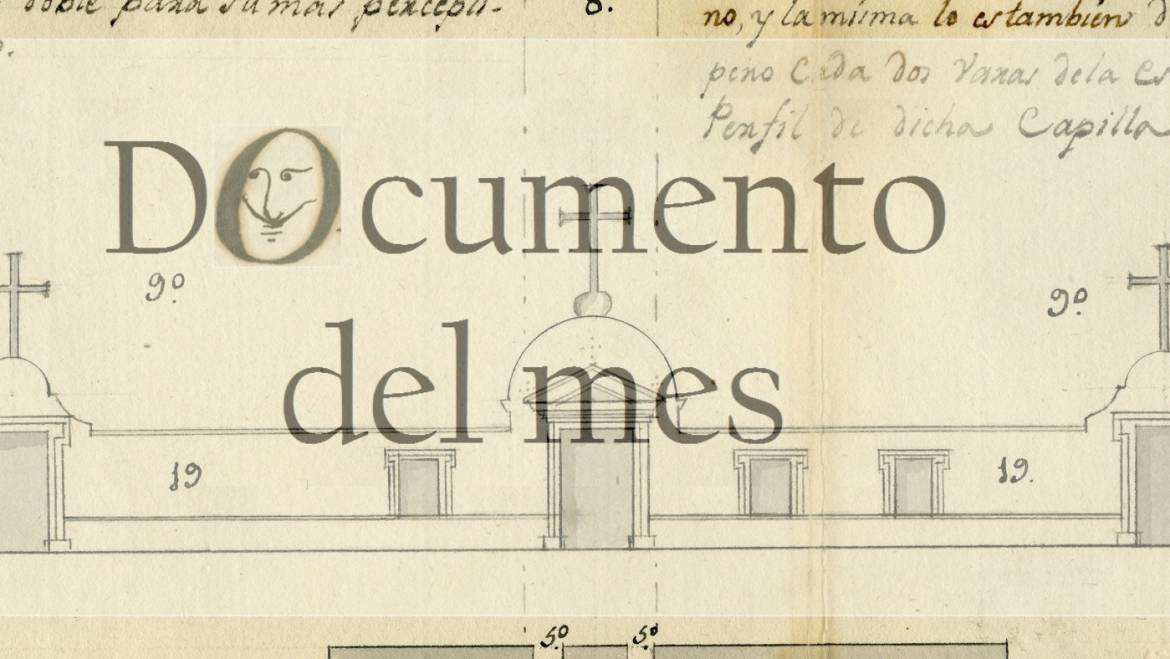

Este plano lleva por título “Plano, corte y fachada del cementerio”, y presenta la planta del cementerio, el alzado de la fachada principal y el perfil del corte de la capilla. Debía seguir el modelo del cementerio de San Idelfonso, que fue el primer cementerio extramuros que se construyó en España. El plano diseñado por Laiglesia era de planta rectangular para adaptarse a la parcela donde se iba a construir. En el centro de la fachada principal se ubicaba la capilla, a su izquierda la sacristía, y a la derecha una casa para un religioso. Le seguían dos puertas por donde entraban los carros funerarios, y en el extremo izquierdo de la fachada principal, se proyectó una casa para el sepulturero o enterrador, con un alfolí para tener “4 cahíces de reserva de cal para echar en los cadáveres antes de enterrarlos”. Desde la sacristía, salía un camino con cipreses, que conducía al muro trasero del cementerio donde se situaban los nichos, panteones y dos osarios en los extremos. Cada orden religiosa que existía en la ciudad contaba con su propio panteón; otro era para los capellanes; y uno más, en el centro, estaba destinado a los miembros del ayuntamiento de ese año, con un altar propio. Delante de los panteones, se disponía de sepulturas para personas distinguidas que quisieran enterrarse en ellas, o comprarlas para su familia. Todo el terreno central del cementerio se reservaba para enterramientos al aire libre. Adosado a los muros del cementerio por la parte exterior se instaló un vía crucis. Se valoró la obra en 4.342 libras, sin contar el valor del terreno.

El terreno elegido para ubicarse este cementerio era una parcela en el Llano, “en la tijera[2] que se reconoce en la terminación de la Alameda llamada del Rey y bancal donde existe en la actualidad un olivo”. Sin embargo, los médicos que debían informar de la idoneidad de esta parcela, consideraron que este terreno era pedregoso y poco apropiado para la consunción y desecación de los cadáveres, con predominio del aire de poniente que llevaría los olores hacia el pueblo que se hallaba a poca distancia. Además en ese sitio las aguas pluviales derramaban en las potables del cuartel de caballería, y en las cisternas y aljibe del marqués de Carrús. Propusieron en su lugar un bancal situado entre la acequia de Marchena y el camino de los Aljibes, bien ventilado, a distancia proporcionada del pueblo y unidos por un camino llano, siendo la “tierra amorosa y dócil” a la excavaciones e idónea para la consunción y desecación de los cadáveres. Sin embargo, posteriormente, los médicos José Álamo y Diego Navarro, volvieron a realizar otro informe, desdiciéndose del anterior y considerando que el primer terreno propuesto reunía mejores condiciones.

No obstante, la junta ya se había decidió por el segundo terreno propuesto. Pero la falta de fondos, la crisis económica y la Guerra de Independencia paralizó el proyecto hasta el año 1811, cuando la epidemia de fiebre amarilla que sufrió la ciudad obligó a enterrar a los numerosos fallecidos en una fosa común fuera de la población, precisamente en el primero de los terrenos elegidos, el bancal de la Olivera en el Llano. Por lo tanto no se llevó a ejecutar el proyecto diseñado originalmente; de hecho, hasta el año 1814 no tuvo una cerca o muro que protegiera el cementerio. Pero a lo largo del s. XIX se fue ampliando y embelleciendo el recinto con panteones y nichos, hasta alcanzar la configuración que tiene en la actualidad.

[1] Sign. 29/1.

[2] Tijera: “zanja o cortadura que se hace en las tierras húmedas para desaguarlas”.